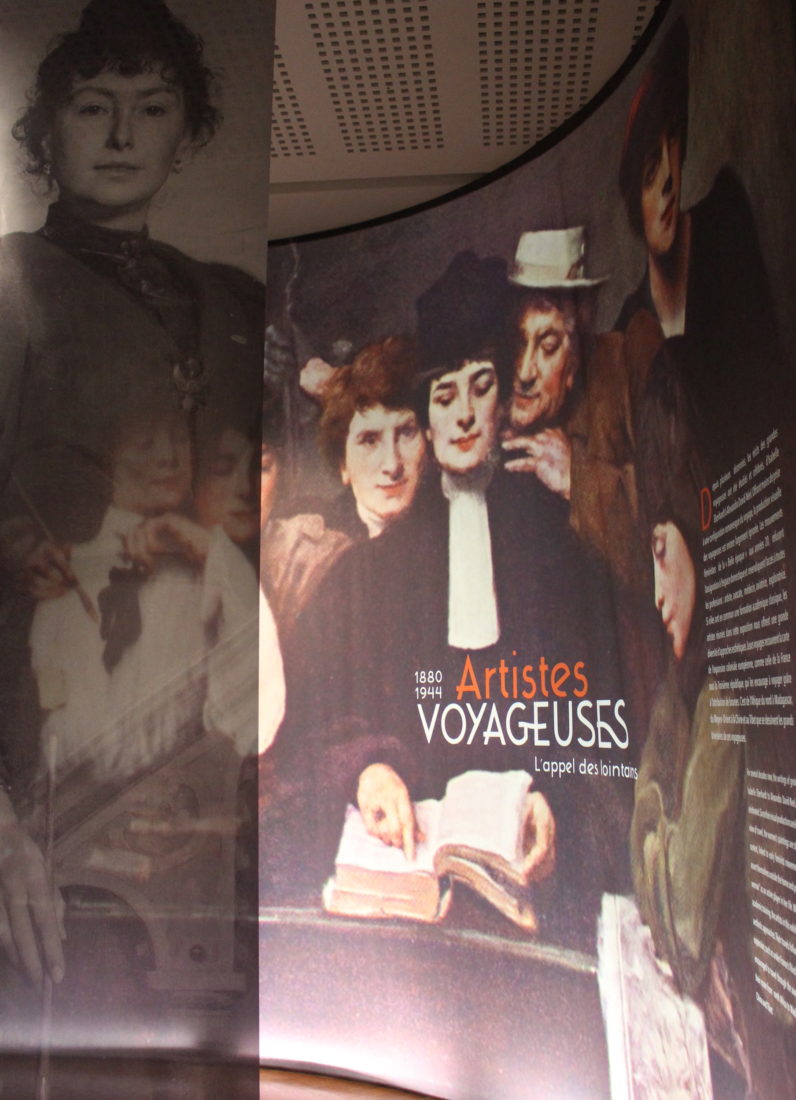

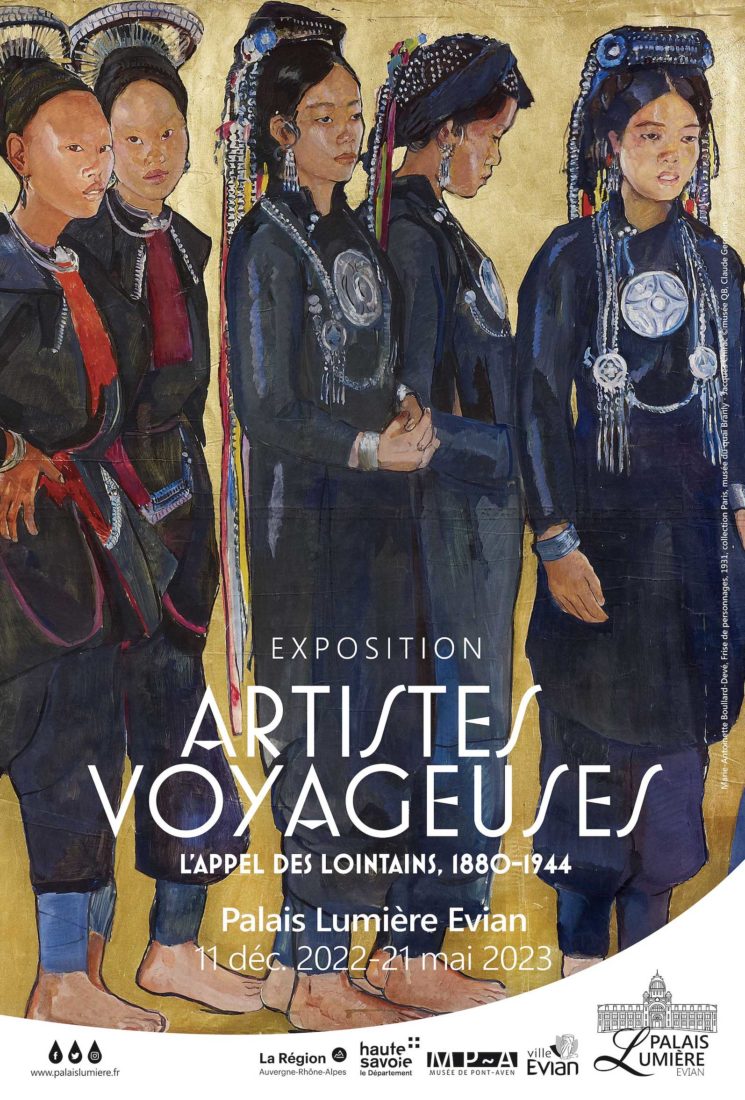

| Cette superbe exposition réunit une quarantaine d’artistes et de photographes, de la « Belle Époque » à la seconde Guerre mondiale, dont les itinéraires artistiques ont emprunté les routes de l’ailleurs, parcourant le monde, du continent africain à l’Orient lointain. A découvrir de décembre 2022 au 21 mai 2023. |

we

La question de la rencontre avec l’autre et ses représentations se déploie dans le parcours de cette exposition par la diversité des approches et des moyens plastiques des deux cents peintures, sculptures, dessins, affiches et photographies. Une riche documentation permet d’appréhender le contexte culturel et sociétal de la Troisième République, marqué par les premiers mouvements féministes et l’expansion coloniale. Et comme toujours, une mise en scène très réussie.

Le contexte des premiers mouvements féministes encourage les femmes à s’affirmer hors de l’espace domestique, et promeut l’image d’une « femme nouvelle » actrice de son destin. L’action de l’Union des femmes peintres et sculpteurs fondée en 1881 se concrétise en 1900 par l’ouverture à l’École des Beaux-Arts de Paris de deux ateliers, l’un de peinture, l’autre de sculpture, réservés aux femmes. Leur formation académique – effectuée aux Beaux-Arts, ou dans des académies privées, notamment l’Académie Julian – permet aux artistes femmes d’acquérir un statut professionnel et d’obtenir des bourses de voyage, des commandes pour les compagnies maritimes ou pour les expositions universelles et coloniales. Ce que l’on peut apercevoir et comprendre au fil des salles de l’exposition.

Ci-contre : Ackein Marcelle, Bergers au Douar, ca. 1930, huile sur toile,195,6 x 158,7 cm, collection Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, © RMN-Grand Palais (musée du quai Branly – Jacques Chirac) – Daniel Arnaudet

Le tournant du XXème siècle est marqué par un renouvellement d’intérêt pour l’orientalisme, encouragé par les expositions de la Société des peintres orientalistes français auxquelles participent Marie Caire-Tonoir, Marie Aimée Lucas-Robiquet et Andrée Karpelès. A partir des années vingt, ce sont les territoires de « la plus grande France » qui invitent de nombreuses artistes aux voyages, loin du monde occidental, de l’Afrique équatoriale à Madagascar, jusqu’à la péninsule indochinoise et au-delà. C’est le cas de Marcelle Ackein, Alix Aymé, Monique Cras, Marthe Flandrin, Anna Quinquaud, Jane Tercafs, Jeanne Thil. D’autres voyagent jusqu’au Tibet et en Chine, telles Alexandra David-Neel, Léa Lafugie et Simone Gouzé. Parfois le voyage devient le déclencheur d’une carrière de photographe, c’est le cas pour Denise Colomb et Thérèse Le Prat.

we

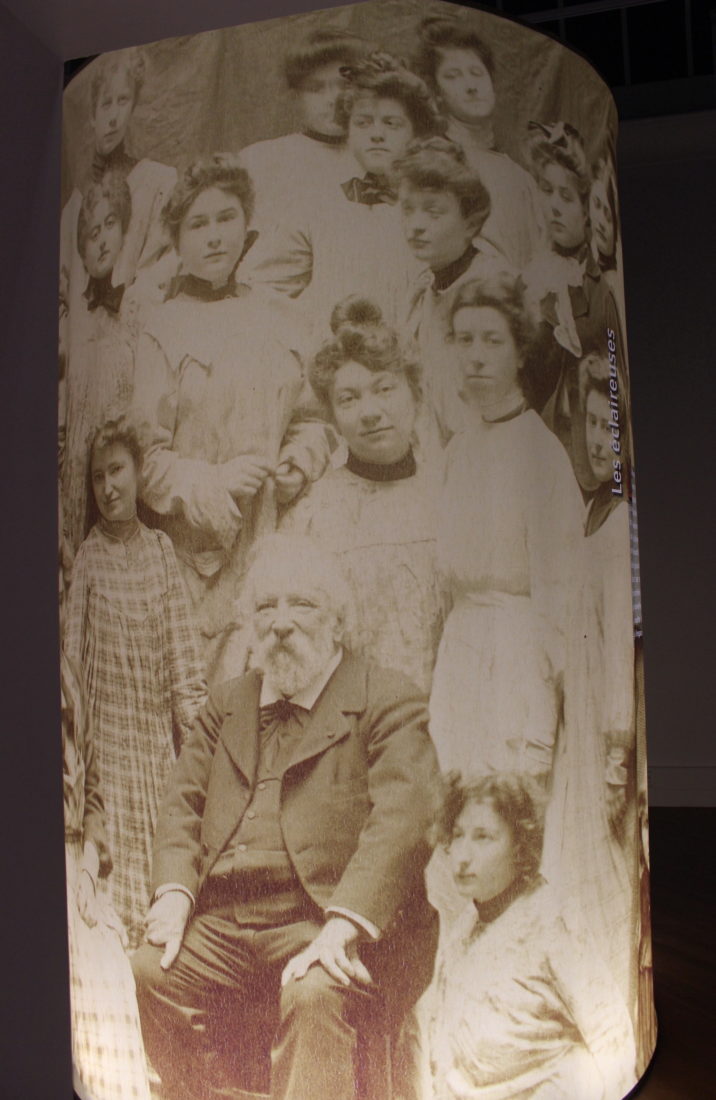

Les éclaireuses

Autrices, journalistes, artistes ou voyageuses, les “femmes nouvelles” de la Troisième République investissent la presse, l’édition et les salons artistiques. Elles revendiquent l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur, aux carrières réservées aux hommes. et s’organisent en associations politiques et professionnelles.En 1881, Hélène Bertaux fonde l’Union des femmes peintres et sculpteurs dont les objectifs prioritaires son leur accès gratuite à l’Ecole des beaux-arts de Paris et leur participation au Concours du Prix de Rome. Ouverture en 1900 du premier atelier de peinture réservé aux femmes dirigé par Ferdinand Humbert.

Collection particulière

qw

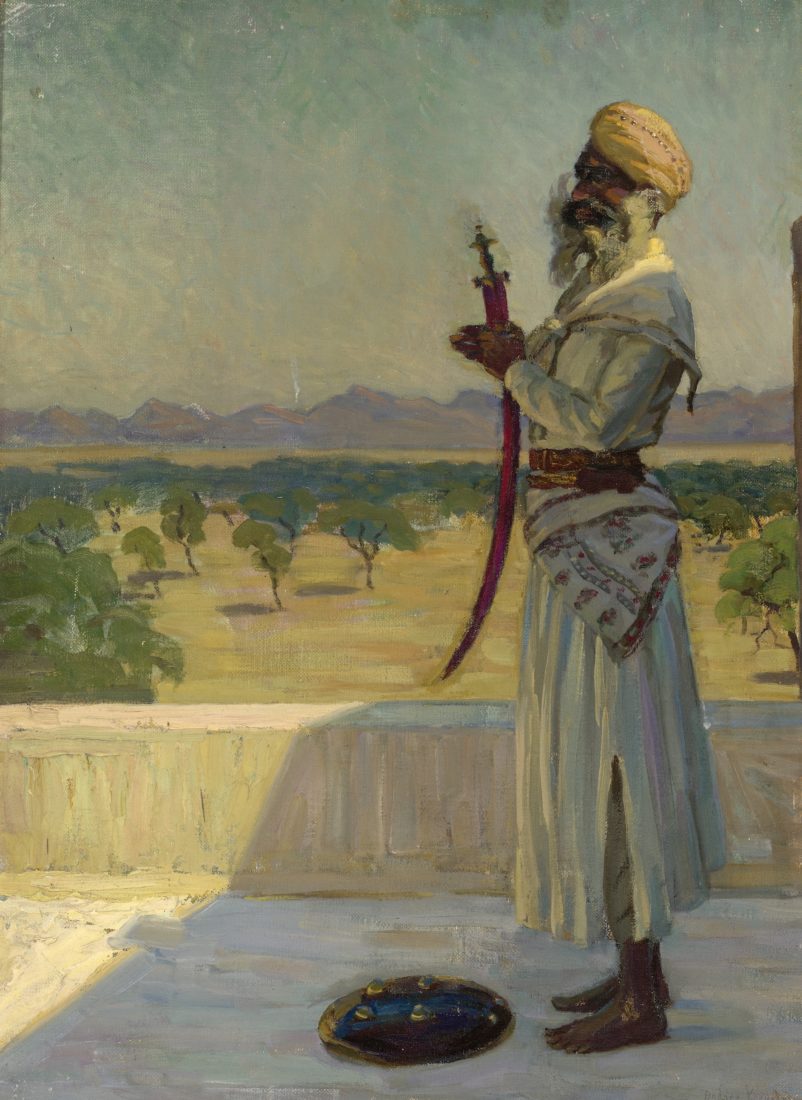

L’Orient des voyageuses

Il faut attendre le tournant du XXème siècle pour que les femmes artistes voyagent en Egypte, en Tunisie et en Algérie : portraits de femmes orientales de Marie Caire-Tonoir (1860-1934), scènes de la vie quotidienne berbère par Marie Lucas-Robiquet (1858-1959), approche de l’orientalisme par Andrée Karpelès qui traduit, illustre et publie les poèmes et texte du peintre Abanindranath Tagore et de Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1912, qui l’invite dans l’université qu’il a fondée au nord de Calcutta où elle enseigne la gravure sur bois.

Fille d’un négociant et exportateur d’indigo au Bangale, Andrée Karpelès a souvent séjourné en Inde dès son enfance. Vers 1910, elle rencontre à Calcutta les artistes de la nouvelle Ecole du Bengale dont Abanindranath Tagore est le chef de file.

De retour en France, elle se consacre à la traduction. à l’édition et à l’illustration des textes de la littérature indienne, notamment ceux des Tagore.

Le voyage : révélateur d’identités artistiques

Entre les deux guerres mondiales, nombre de femmes artistes formées à l’Ecole des beaux-arts de Paris bénéficient de bourses de voyage qui leur assure une indépendance financière. Marcelle Ackein (1882-1952) rejoint le Maroc en 1919. Elle est la première artiste à avoir reçu le prix du Maroc en 1914. Les bourses de la Casa de Velasquez (résidence artistique Madrid puis relocalisée à Fès) permet à des femmes peintres comme Marthe Flandrin (1904-1987 – paysagiste sensible, elle reçoit en 1930 la première bourse de voyage de la Ville de Paris) et Yvonne Mariotte (1909-2001 – une bourse de voyage lui permit de découvrir l’Italie et le Maroc) de développer de nouvelles recherches.

Le tourisme : vitrine de l’expansion coloniale

Le tourisme accompagne l’expansion coloniale depuis les premiers voyages organisés par Thomas Cook en Egypte et en Palestine, l’ouverture du Canal de Suez et la mise en service de l’Orient-Express en 1883. Bénéficiant de bourses de voyage attribuées par des compagnies maritimes, plusieurs femmes sont sollicitées pour présenter voyages et colonies sous un jour idéalisé. C’est le cas de Jeanne Thil (1887-1968 – jamais mariée elle assume financièrement ses choix artistiques) qui produit des illustrations pour les paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique et Thérèse Le Prat (1895-1966) qui reçoit des commandes photographiques de la Compagnie des Messageries Maritimes pour des reportages destinés à la promotion des croisières.

L’Afrique, nouveau territoire d’exploration artistique

Lucie Couturier (1876-1925) part à la rencontre des tirailleurs africains et s’embarque en 1921 pour un voyage de 9 mois en Afrique de l’Ouest. A partir des années 20, encouragées par la Société coloniale des artistes français, que plusieurs femmes prennent le chemin du continent africain produisant des oeuvres empreintes de dignité et de sculptures d’une élégante sobriété, telles celles de Anna Quinquaud (1890-1984) et de Jeanne Tercafs (1898-1944). Monique Cras rapporte du Maroc, de Tunisie, de l’Algérie, de Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Soudan… des gouaches réalisées sur place o`ù elle saisit sur le vif scènes et personnages qu’elle place dans des mises en pages originales.

© droits réservés _ CNAP © Yves Chenot Photographe

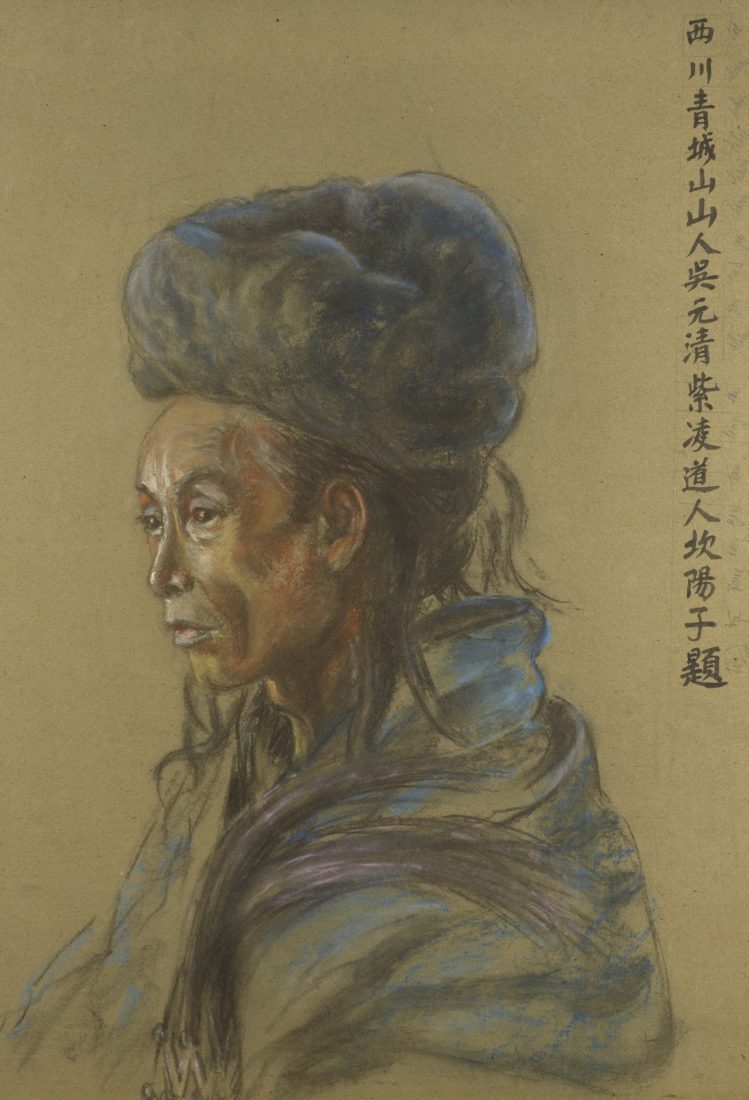

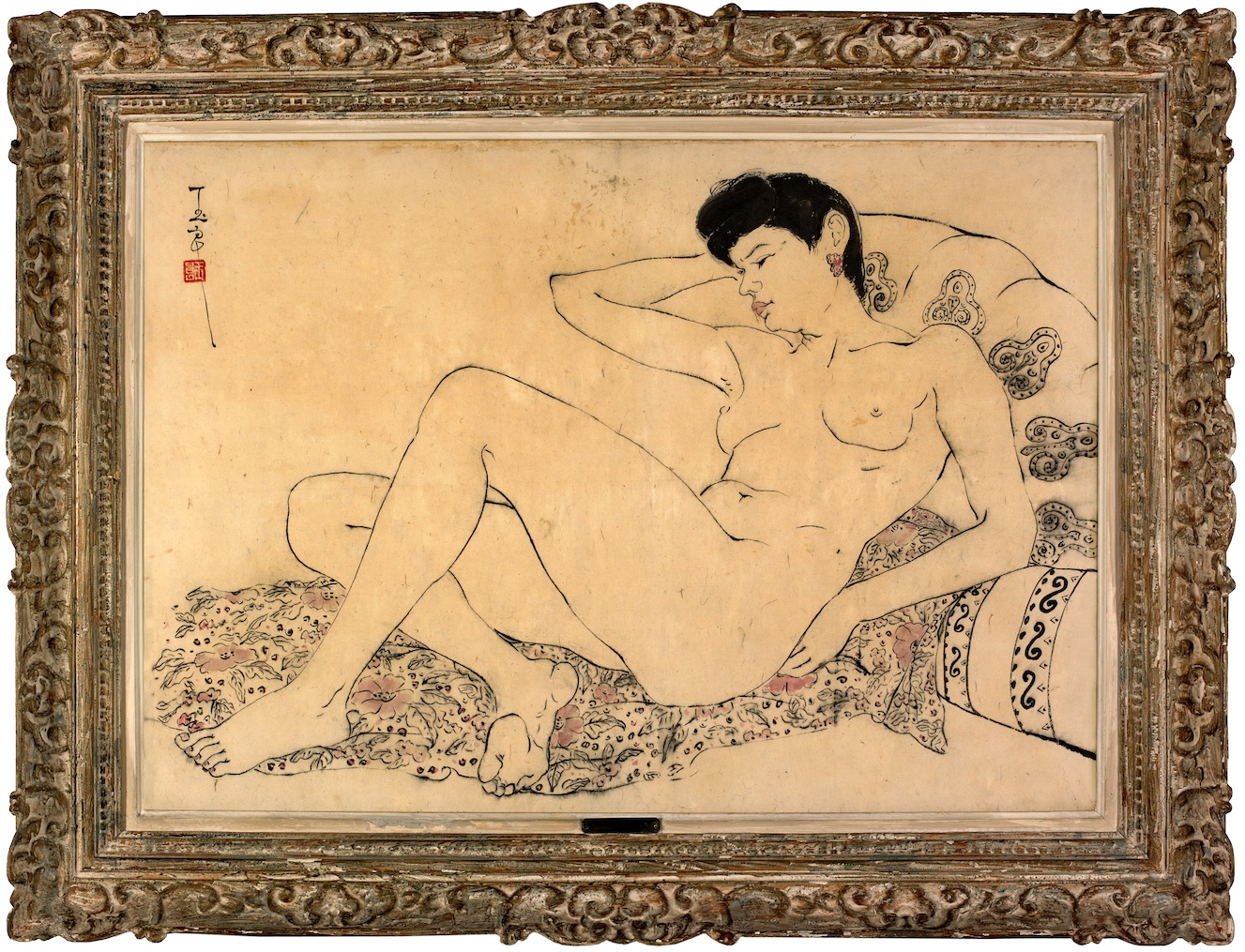

Du voyage à l’exil : artistes chinoises

L’exposition présente en outre d’autres itinéraires, celui de deux artistes chinoises, Fan Tchunpi et Pan Yuliang, venues en France étudier aux Beaux-arts de Paris, puis voyageant en Europe et en Chine. Cherchant à renouveler l’éducation artistique traditionnelle, la jeune république chinoise fondée en 1912 encourage celle des femmes. La création en 1921 de l’Institut franco-chinois de Lyon permet à de jeunes artistes chinois dont plusieurs femmes de se confronter aux techniques artistiques occidentales : Pan Yuliang (1895-1977) expose à Paris puis rentre en Chine enseigner à Shangaï et Nankin et voyage au Japon. Son obsession reste le dessin de nu. Fan Tchuppi (1898-1986) est la première artiste chinoise à intégrer les beaux-arts de Paris afin de s’initier à la peinture au trait et à l’encre. Ces artistes sont à la recherche d’une modernité artistique qui leur est propre.

Huit panneaux papier peint entoilé. Paris Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Uniquement exposé à Evian

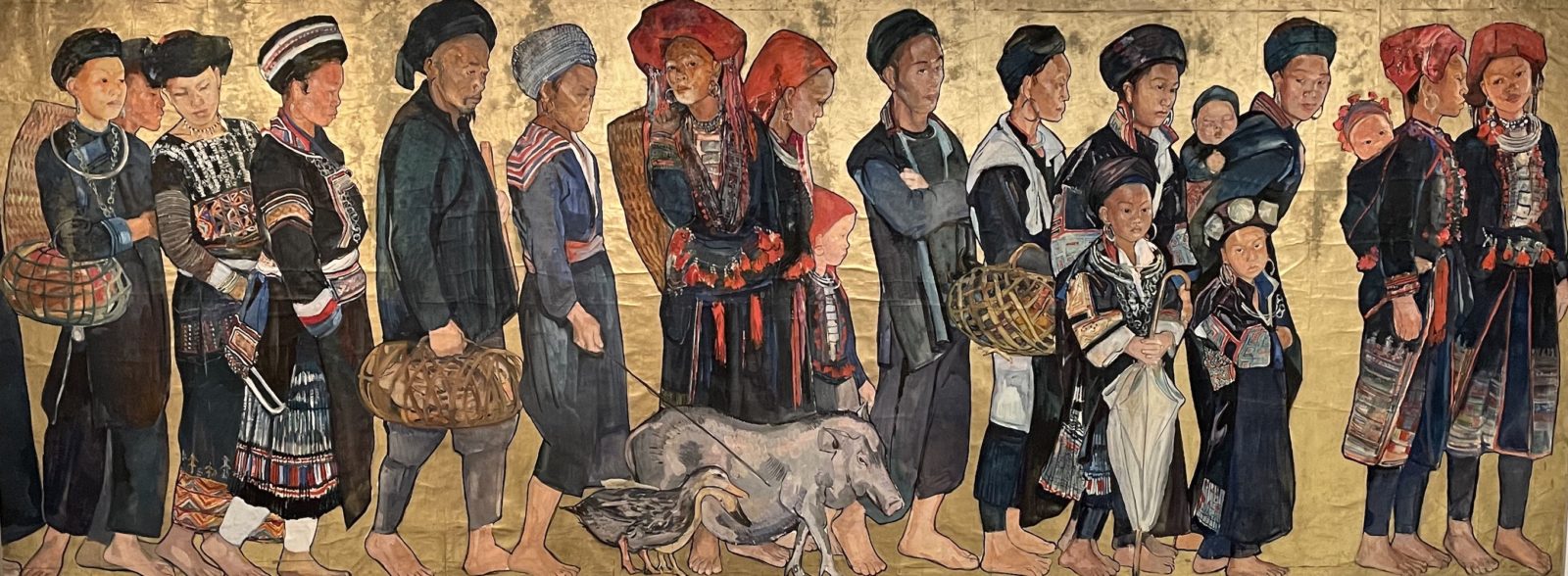

Itinéraires asiatiques

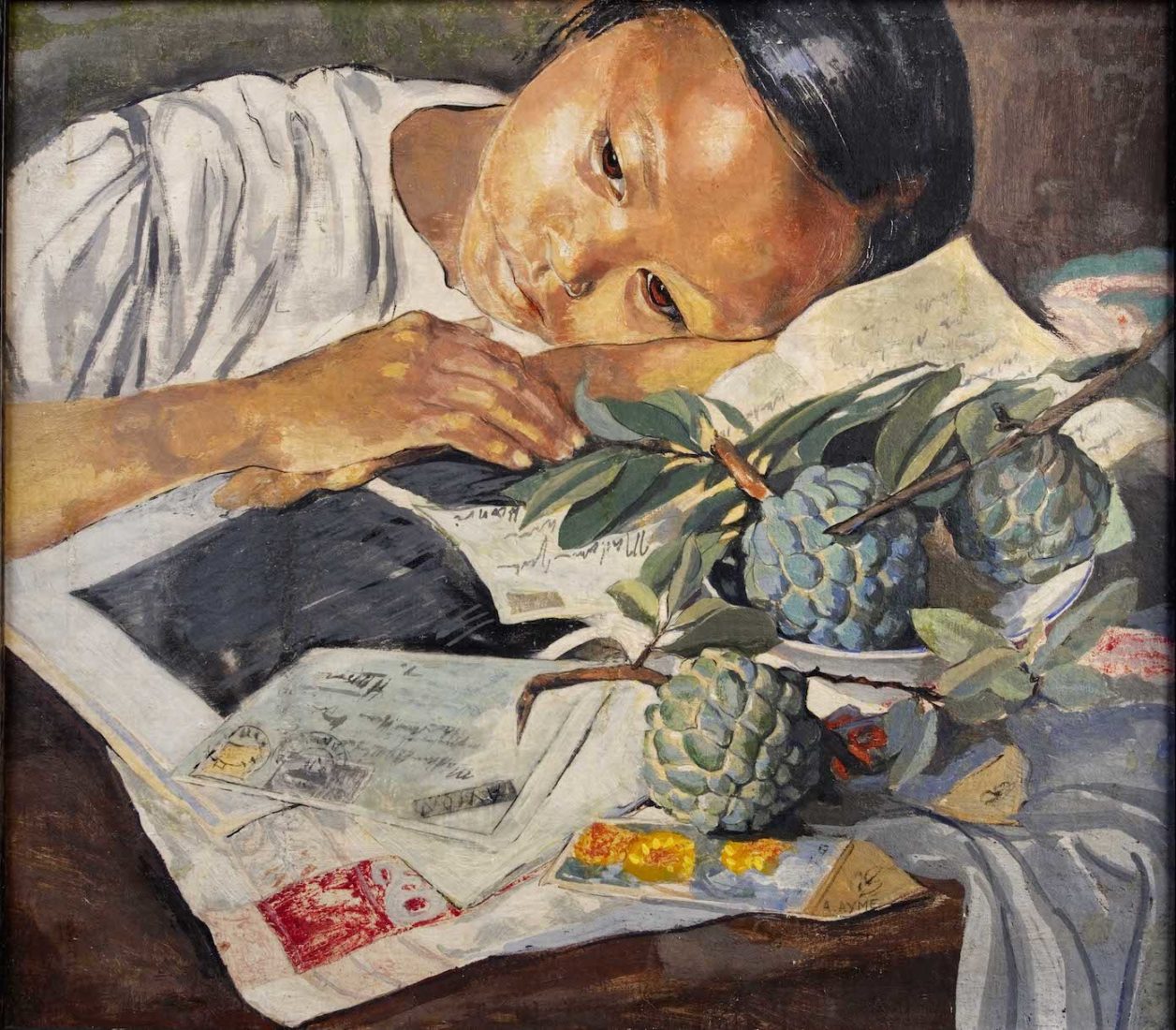

Aucune femme n’a bénéficié du prix de l’Indochine créé en 1910, mais plusieurs artistes accompagnent leur marin dans leur mobilité professionnelle en Asie et suivent ensuite leur propre itinéraire. C’est le cas d’Alix Aymé (1894-1989) en Indochine et en Chine, d’Elise Rieuff (1897-1990) à Shangaï et de Simone Gouzé en partance vers les territoires du Yunnan. Les expositions coloniales de Marseille (1906-1922), les salons des sociétés coloniales et orientalistes permettent à de nombreuses artistes voyageuses de montrer leur travail.

Les fragments de frise de plus de 40 mètres réalisée par Marie-Antoinette Boullard-Devé (1890-1970) représente les différentes ethnies du Vietnam. Alix Aymé recoit une commande pour le pavillon du Laos. Installée à Hanoï, elle enseigne le dessin et s’initie à la peinture sur soie et à la laque.

Huile sur toile. Collection particulière

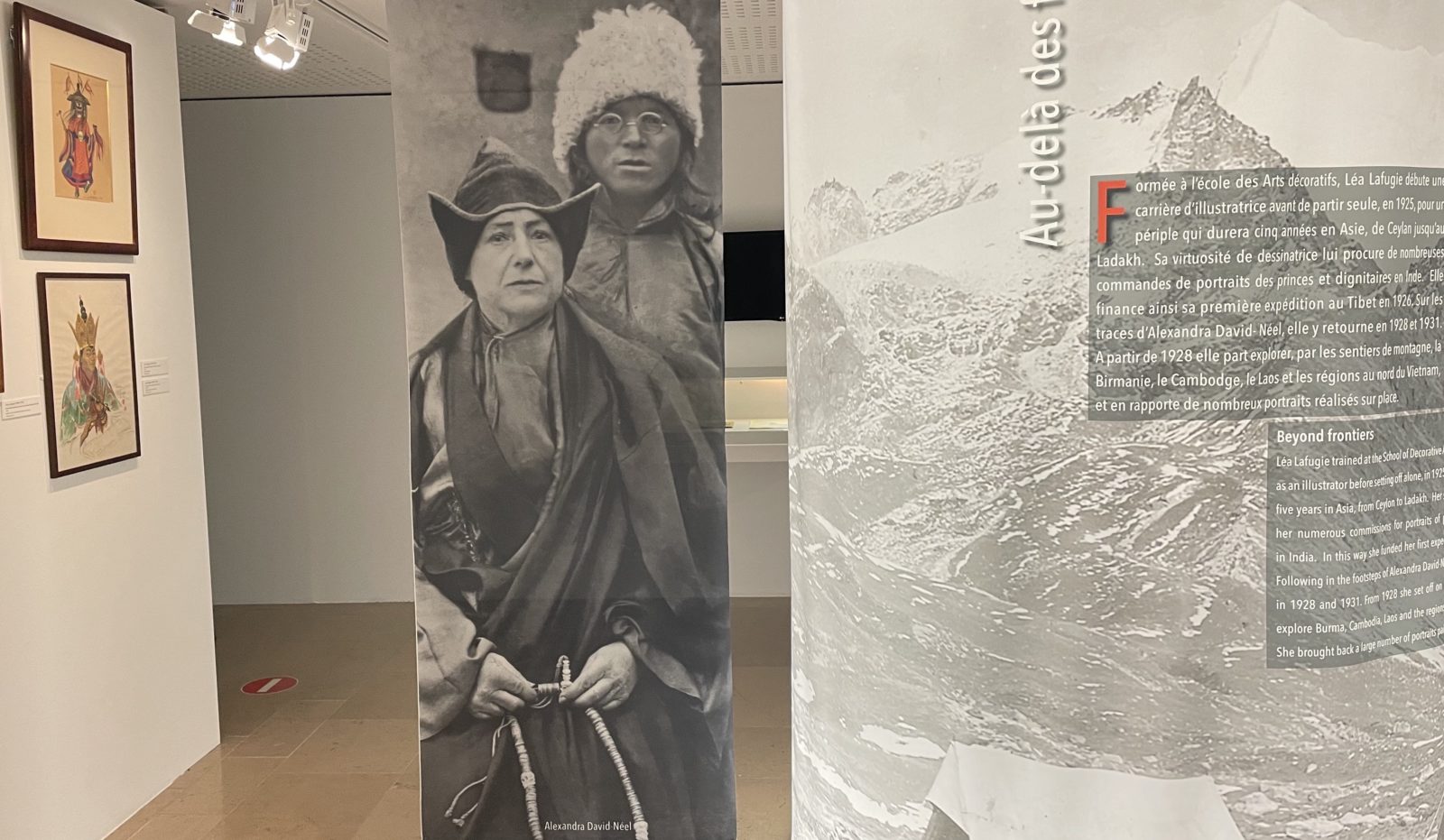

Frontières interdites

Première étrangère installée à Lhassa en 1924, Alexandra David-Neel (1868-1969) devient mondialement célèbre à la parution de son livre : Voyage d’une parisienne à Lhassa. A pied et en mendiant de la Chine à l’Inde à travers le Tibet. La documentation photographique de ses voyages est présentée dans l’exposition aux côtés des gouaches de l’artiste Léa Lafugie (1890-1972) Celle-ci organise trois expéditions au Tibet, entre 1926 et 1931, monnayant grâce à des portraits son passage dans les monastères tibétains. Sur les traces d’Alexandra, elle explore par des sentiers de montagne la Birmanie, le Cambodge, le Laos et les régions au nord du Vietnam et en rapporte de nombreux portraits réalisés sur place.

we

Palais Lumière Evian ~ Artistes voyageuses

L’appel des lointains, 1880-1944

Quai Charles-Albert Besson

Ouvert tous les jours (lundi-mardi 14 h – 18 h) et les jours fériés en France et en suisse (fermé le 25 décembre et le 1er janvier)

33 (0) 4 50 83 15 90

www.ville-evian.fr

Visites commentées pour les individuels tous les jours à 14 h 30

(4€ en plus du ticket d’entrée)

L’exposition sera présentée au musée de Pont-Aven (France)

du 24 juin au 5 novembre 2023

Sylvain Tesson, écrivain voyageur, interrogé sur les artistes voyageuses rend hommage à Karen Blixen “l’une des plus grandes écrivaines-voyageuses”. Et mentionne sa phrase magnifique évoquée alors qu’elle vivait dans sa ferme africaine sous les collines du N’Gong : “Je suis bien là où je me dois d’être…”

Et d’évoquer aussi l’extravagante Vivienne de Watteville (1900-1957), fille d’une Anglaise et d’un naturaliste suisse tué par un fauve en Afrique Orientale en 1923, auteure d’un livre intitulé Un thé chez les éléphants. Lors de ses voyages, notamment au Kenya, la dame se déplaçait avec appareil photos, gramophone et… une provision de thé. Son live Un thé chez les éléphants est la première partie de L’appel de l’Afrique… « Femme ou homme, peu importe. Le seul critère est le talent »

Photos sans mention : Françoyse Krier