LYON. C’est tout naturellement que le musée des Confluences, bordé par le Rhône et la Saône, propose – jusqu’au 27 août 2023 – un voyage au cœur des eaux, à la découverte des relations qu’entretiennent les différentes cultures avec les fleuves. Sources de vie essentielles, à la fois puissants et vulnérables, certains d’entre eux furent le berceau de grandes civilisations. La majeure partie de l’humanité dépend encore aujourd’hui de leurs eaux en mouvement.

Fin du 19e siècle Viêtnam, Hô Chi Minh-Ville

© musée des Confluences – Olivier Garcin

Mali, Bamako. Bois, fibres.

© musée des Confluences

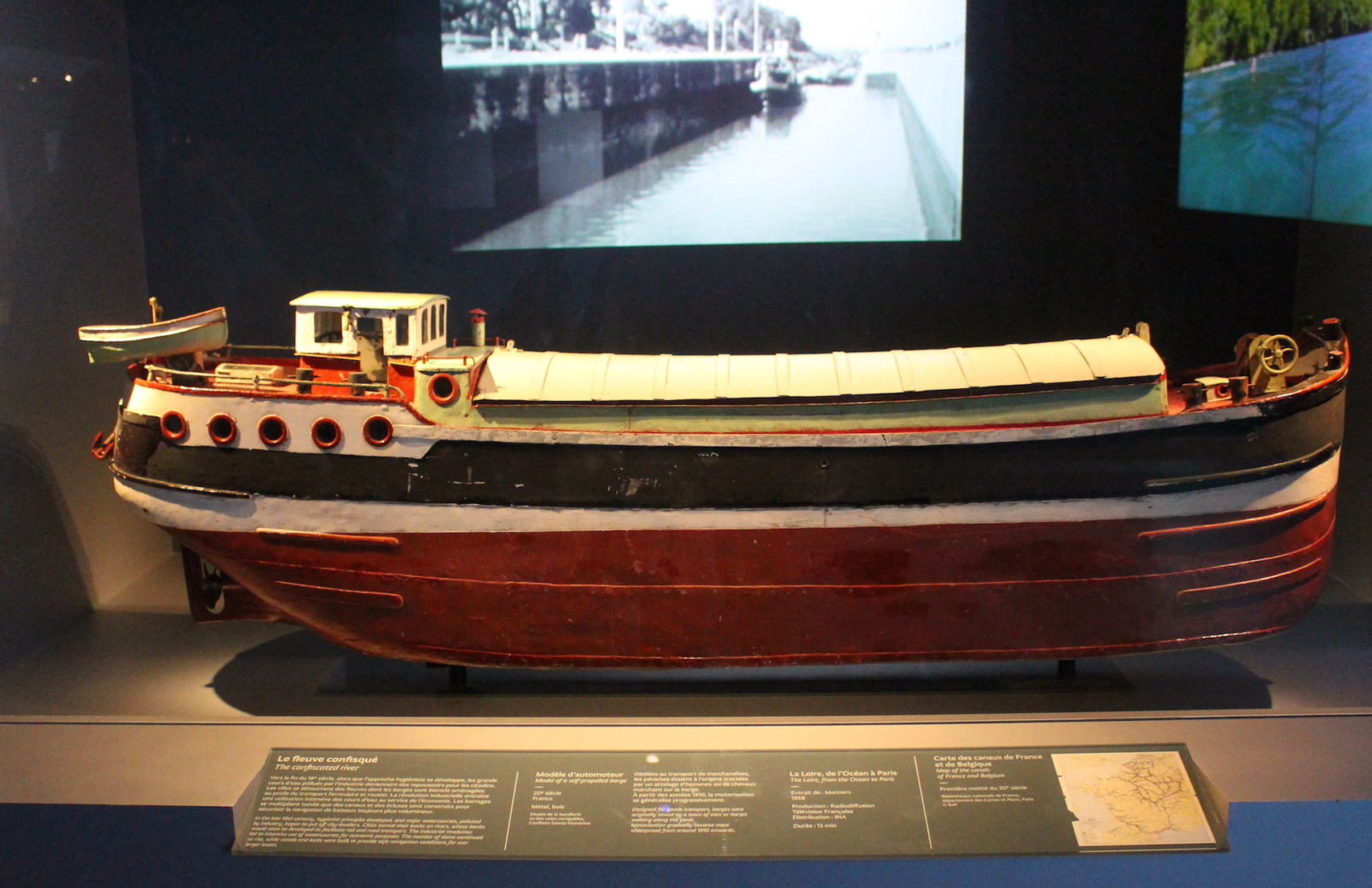

Musée de la Batellerie. Métal et bois. Conflans-Ste-Honorine.

Dédiées au transport de marchandises,

les péniches étaient tractées par un attelage d’hommes ou de chevaux

marchant sur la berge.

France, Isère, Vienne

Bois flottés, galets, tessons de terre cuite, pièces métalliques, cordages, toile de jute, structure de barque, chariot métallique

Collection de l’artiste

L’eau est la force motrice de la nature (Leonard de Vinci). Nous, les fleuves plonge les visiteurs dans les multiples facettes du royaume des eaux fluviales, entre pirogues, animaux aquatiques, figures mythologiques, œuvres d’art ou films documentaires. Sur 741 m2, suivant le parcours d’un fleuve imaginaire, l’exposition révèle le mystère des sources, la couleur des confluences, la force des flots, les enjeux écologiques et géopolitiques des estuaires et des deltas…

Crocodylus niloticus

Afrique subsaharienne

Don des Missions Africaines de Lyon © musée des Confluences – Olivier Garcin

Mesurant jusqu’à six mètres de long, ce reptile peut s’attaquer à des buffles comme à des humains.

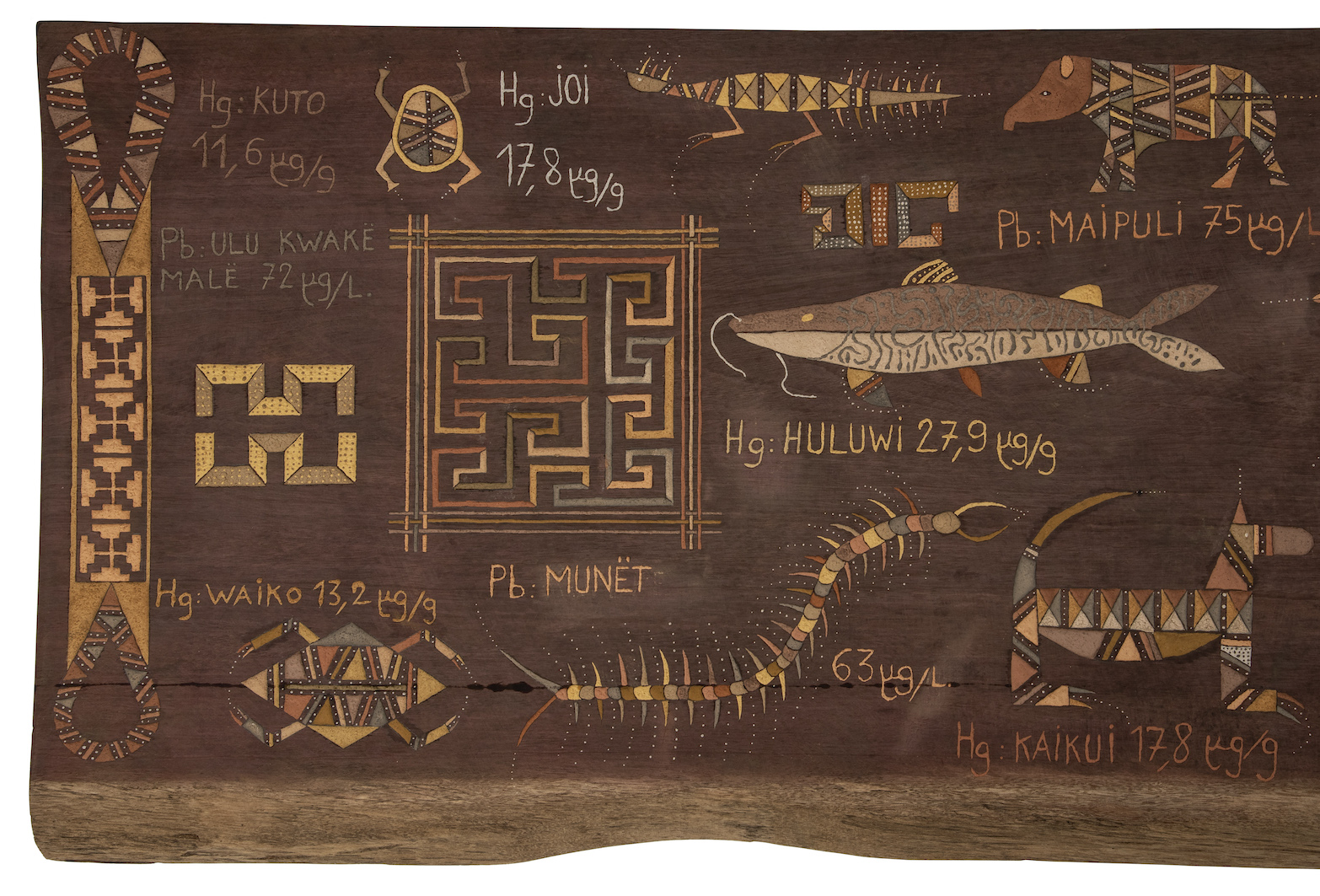

Ti’iwan Couchili (née en 1972)

Guyane française, culture teko-wayana.

Bois d’amarante, pigments minéraux

© musée des Confluences – Olivier Garcin

Fin du 20e-début du 21e siècle

Nigeria, culture ijo

Bois, peinture polychrome, miroir, métal,

fibres végétales

Don d’Armand Avril

© musée des Confluences – Olivier Garcin

De la source à la mer…

L’exposition est pensée comme un voyage au fil d’un fleuve imaginaire, de la source à la mer, en passant par les confluences et le lit des cours d’eau. La scénographie extrêmement attrayante plonge le visiteur dans le fleuve, tour à tour dans l’eau, sous l’eau, à la surface de l’eau… La forme courbe des parois rappelle les méandres du fleuve. La lumière, entre vert et bleu, suggère le paysage du fleuve, sa végétation ou ses berges.

En ouverture d’exposition, La Pluie, magnifique dispositif artistique conçu par Lou Rat-Fischer. Chaque goutte d’eau recèle la vie…

Une installation faisant écho à l’œuvre de Laurent Valera qui conclut l’exposition : Le Regard de l’eau, où l’ondulation des miroirs efface les frontières entre l’homme et le fleuve.

Le parcours est ponctué de rappels de l’architecture fluviale : vitrines et podiums s’inspirent de pontons; des cabanes de pêcheurs accueillent certains audiovisuels; des panneaux de signalétique fluviale, rond, carré ou losange, supportent des cartels. Petits et grands peuvent découvrir, grâce à des supports interactifs, les bassins versants des fleuves du monde entier ou la confluence du Rhône et de la Saône. L’environnement sonore prolonge cet appel aux sens du visiteur : du ruissellement des gouttes d’eau au grondement du fleuve qui grandit, des chants ou cris d’animaux aux rumeurs et activités humaines dans les villes.

Étendue d’eau vivante et mobile, l’œuvre de Laurent Valera se dresse comme une porte d’accès à l’immensité de l’Océan. Elle invite, lors d’une danse d’ondulations lumineuses, à se fondre dans l’élément liquide et à expérimenter le sentiment aquatique. © Laurent Valera

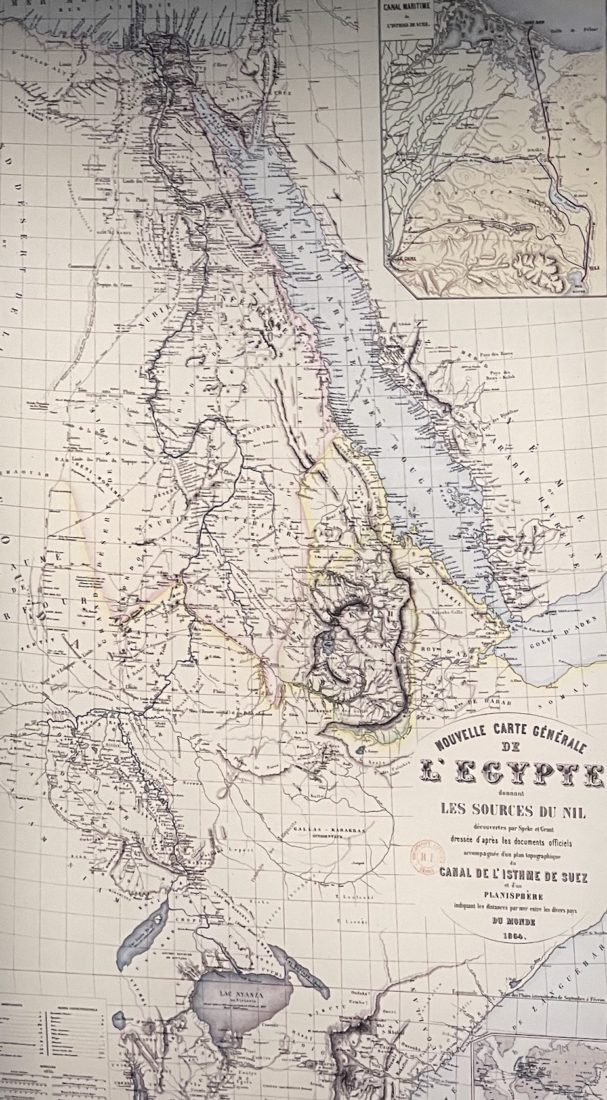

La force de l’eau vient de la source (Proverbe persan). La quête des sources est motivée par la volonté de conquérir de nouveaux territoires. Elle se révèle souvent périlleuse, traversant des géographies tourmentées et donnant lieu à des conflits avec les populations riveraines. Depuis l’Antiquité égyptienne, de nombreuses expéditions ont ainsi été nécessaires pour atteindre les sources du Nil. Jadis localisée à la frontière sud de l’Égypte antique, la source la plus lointaine est, depuis 2006, située au cœur du Rwanda, à 6718 km de la mer Méditerranée. De petits théâtres graphiques racontent aux visiteurs la recherche des sources du Nil.

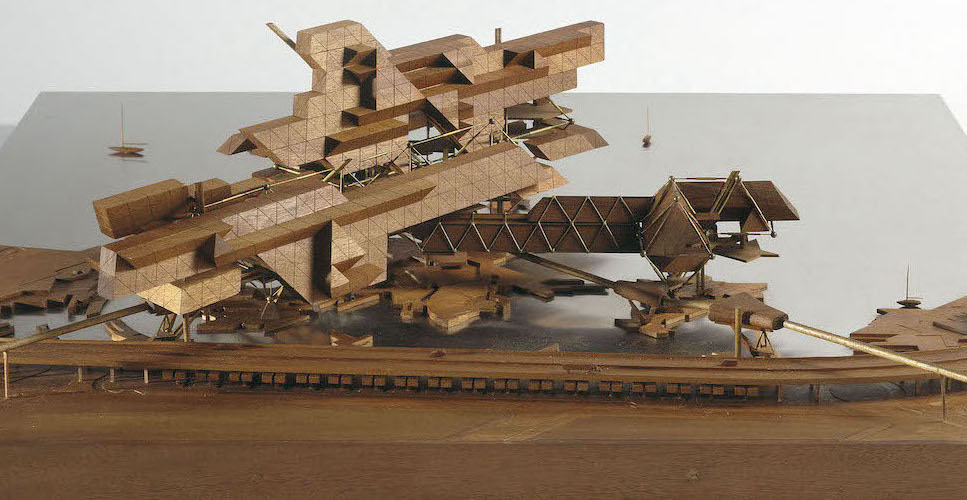

Bois, carton, papier, encre, métal, matériaux synthétiques, feuilles métalliques, peinture, 1895, Cambodge

Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle. © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeate

Tracé des fleuves et des rivières, faune et flore

De nombreuses villes se sont développées près d’un fleuve, axe de circulation majeur. Connecté au fleuve Mékong, le lac Tonlé Sap était au cœur du développement d’Angkor, qualifiée de « cité hydraulique ». La ville était dotée d’immenses réservoirs recueillant l’eau pendant la mousson. En cas de sécheresse, un réseau de canaux la redistribuait vers les rizières. En saison humide, ces dernières étaient alimentées par les cours d’eau descendant des collines.

Les rivières jouent aussi un rôle dans l’implantation de l’artisanat puis de l’industrie. L’intensification des usages souvent polluants, la prévention du risque d’inondation et le développement du trafic routier ont conduit à isoler les fleuves, voire à les recouvrir. Aujourd’hui, les paysages fluviaux sont valorisés et les villes tentent de s’adapter à l’eau et à ses variations.

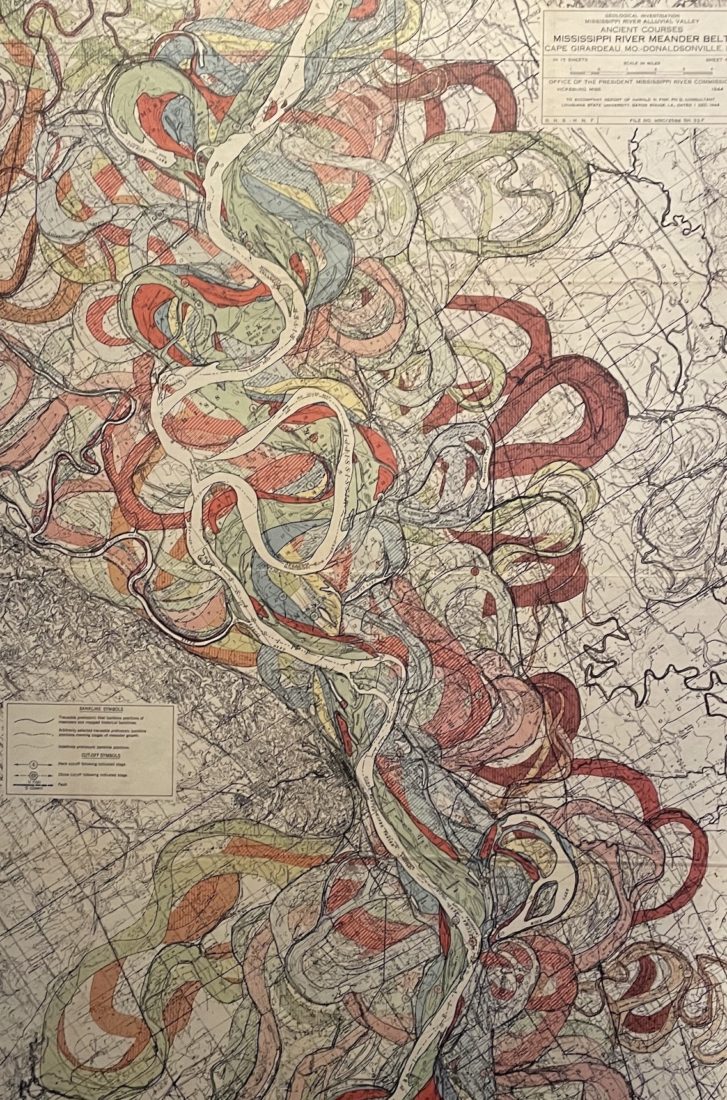

US Army Corps of Ingeneers

1988. Botswana,

fleuve Okavango

Photographie © Frans Lanting

Le tracé d’un fleuve à l’état naturel varie selon la nature des roches, les reliefs et le climat. L’alternance des crues et des décrues régule les interactions entre le fleuve et sa plaine alluviale : méandres, bras secondaires, zones humides, nappe phréatique. Le lit du fleuve, charriant sable et pierres, évolue sans cesse et modifie les habitats accueillant les poissons, les oiseaux, les rongeurs, les amphibiens, les insectes ou les reptiles. La flore et la faune suivent le mouvement dynamique du fleuve : après une crue, l’écosystème fluvial se régénère rapidement, offrant une nouvelle chance aux espèces de s’implanter.

Unie à l’océan, la goutte d’eau demeure (Proverbe indien). Les grandes civilisations sont nées auprès des fleuves dont les eaux sont nécessaires à la plupart des activités agricoles, artisanales puis industrielles. Environ deux tiers des « grands fleuves », dont la longueur est supérieure à 1 000 km, sont aujourd’hui endigués et ponctués de barrages et de réservoirs. Leur maîtrise est parfois un enjeu dans les relations entre pays frontaliers qui peinent à se répartir équitablement les ressources hydrauliques.

Auguste Renoir (1841-1919). Huile sur toile

Don du docteur et madame Albert Charpentier

Musée d’Orsay, Paris © RMN-Grand Palais

(musée d’Orsay) / René-Gabriel Ojeda

2015 Photographie © Franck Vogel

Le Colorado n’atteint plus la mer. Presque toute son eau est utilisée par les États-Unis et un tiers des habitants des réserves navajos est privé d’eau potable.© Franck Vogel

Les fleuves, reflets des territoires traversés

Un fleuve n’est pas un simple ruban d’eau. Tous ses affluents, ses « veines », sont alimentés par un territoire, son bassin versant. Une goutte de pluie qui tombe sur son bassin, de ce côté-ci des montagnes et des collines, se retrouve versée tôt ou tard dans le fleuve. Le fonctionnement du fleuve est donc lié à celui de son bassin et de ses occupants, végétaux, animaux ou humains. Des initiatives naissent aujourd’hui pour protéger cet ensemble écologique de la pollution et de la surexploitation.

L’eau seule et éternelle (Yu Son-Do) ” Nous, les fleuves, achevons notre voyage, unissant aux flots marins nos eaux porteuses des souvenirs de notre passage sur les continents : minéraux, graviers, sables, mais aussi polluants et déchets plastiques. Nous sommes le reflet des territoires que nous avons traversés et de la façon dont les sociétés humaines les occupent. De notre bonne santé, dépend celle de l’Océan, de la planète entière et donc aussi la vôtre. “

Chine Bambou tressé

Don d’Yves Mahot de La Quérantonnais

© musée des Confluences – Bertrand Stofleth

Ci-dessus : Sirènes

© musée des Confluences – Bertrand Stofleth

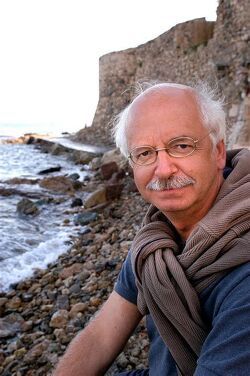

L’approche des fleuves multiple et personnelle d’Erik Orsenna

Auteur du livre L’avenir de l’eau (2008), puis récemment de La Terre a soif, Erik Orsenna, Commissaire scientifique, président d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF), était présent lors de l’ouverture de l’exposition. Sa réponse à la question posée “Les fleuves peuvent-ils faire rêver ?” : « Dans les rêves, il y a aussi des cauchemars. Mais, bien sûr, ils continuent à faire rêver, parce qu’ils nous offrent un mélange de paix et de beauté tranquille. (…) Rive/riverain/rival : ce sont des mots de la même origine et, comme d’habitude, les mots disent des réalités. Donc, oui, les fleuves font rêver ! Mais, durant des années, on nous a privés du spectacle qu’ils nous donnaient. On voulait d’abord se protéger de la menace des inondations. Comme vous le savez, des villes côtières dans lesquelles vivaient des pêcheurs – ainsi en Bretagne – ne regardaient pas vers la mer, parce que la mer était le danger personnifié : on ne s’y embarquait que pour gagner sa vie, au risque de la perdre. De même, le long des fleuves, on a privé les habitants des villes de ce contact avec l’eau, comme on les a privés du contact avec la végétation.

Et on s’aperçoit – Lyon en est un exemple éclatant – que ce que veulent les citoyens, c’est retisser des liens avec la nature, avec des plantes qui poussent en même temps qu’avec l’eau qui coule. À Lyon, par exemple, on avait voulu oublier la Saône et le Rhône. C’étaient des ennemis. Quel bonheur de les retrouver ! Résultat, le quartier tout neuf de la Confluence…

J’ai écrit un livre sur 200 villes du monde avec l’architecte et paysagiste Nicolas Gilsoul*. Les villes où il fait bon vivre sont celles qui ont su retisser ces liens : nous sommes des êtres vivants, comme les animaux, les végétaux et les espèces aquatiques. » (d’après un entretien avec Maïnig Le Bacquer)

* Désir de villes (2018)

Voir aussi une des vidéos de Erik Orsenna :

https://www.youtube.com/watch?v=3FzsWqmgnZ8

Musée des Confluences

Exposition Nous, les fleuves – jusqu’au 27 août 2023.

86, quai Perrache – Lyon 2e

Tél. : +33 (0) 4 28 38 11 90

Horaires :

du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30

Nocturne le 1er jeudi du mois jusqu’à 22 h

Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Tarifs : Entrée 9 euros pour l’ensemble des expositions,

gratuité enfants moins de 18 ans et étudiants moins de 26 ans.

Affiche Nous, les fleuves © musée des Confluences

L’exposition bénéficie de prêts d’une trentaine de musées, d’institutions et de collections privées,

tous basés en France, à l’exception du musée du Léman, en Suisse.

Vue aérienne de la confluence du Rhône et de la Saône à Lyon © Drôle de trame

Texte DP-fk // Photos sans mention : Françoyse Krier