« … tout ce qui est violet pourpre est bien joli, peu importe ce dont il s’agit… des fleurs, du fil, du papier, un tissu couleur de vigne… » Sei Shonagon, courtisane japonaise du 11ème siècle.

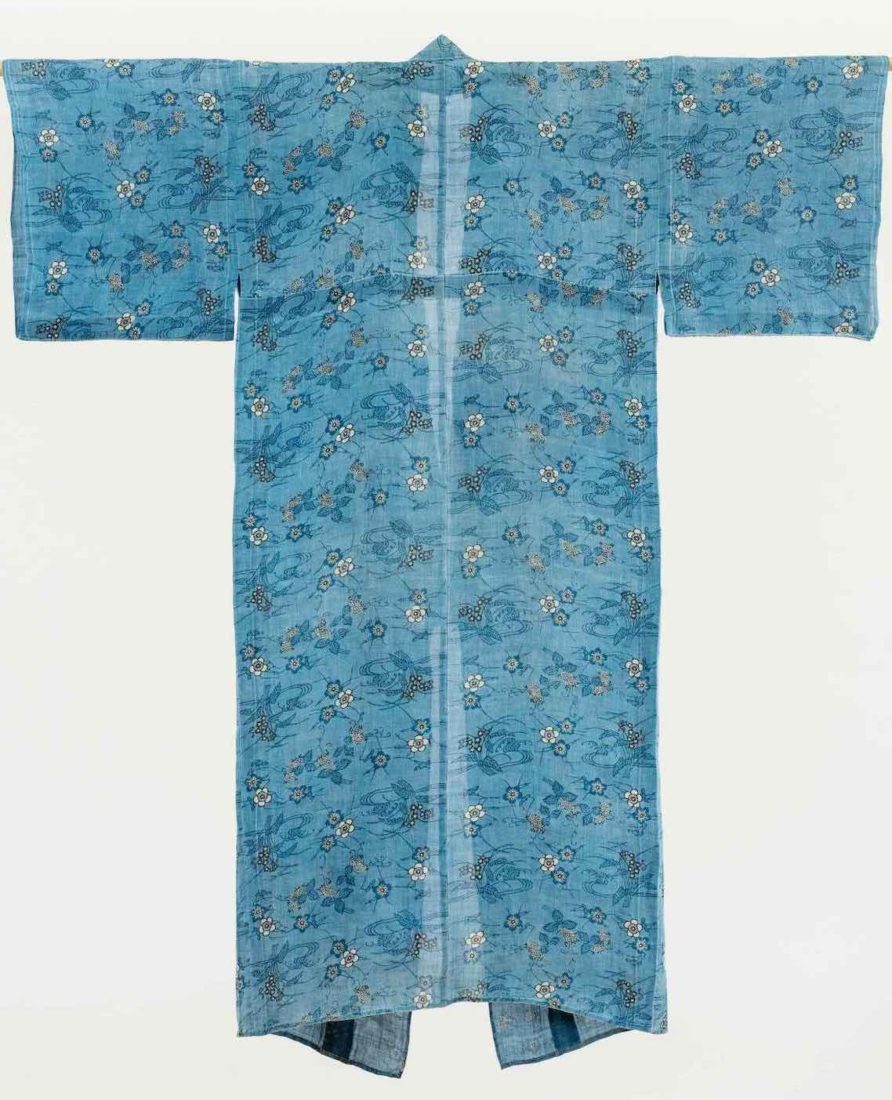

A gauche, somptueux Kimono en Choma, dont l’élégance des entrelacs de fleurs et de feuillages est typique des motifs en Bingata des îles de l’ex-royaume des Ryukyu. A droite, kimono de l’île de Tsushima, conçu pour être porté lors du Bon Matsuri, célébration des ancêtres à la mi-août.

Jusqu’au dimanche 23 juin, kimonos et textiles japonais de la collection d’Ana Berger sont mis en regard d’un choix d’Indiennes de la collection permanente du Musée de la Toile de Jouy.

A la fin du XVIIème siècle, l’Europe découvrait et adoptait les belles cotonnades peintes de fleurs et d’animaux aux couleurs vives, importées de l’Inde grâce aux grandes compagnies de navigation. Mais la concurrence sévère faite aux manufactures traditionnelles de soie et de coton amena Louis XIV à décréter l’interdiction d’importation de fabrication dans tout le pays. En 1759, avec la levée de cette interdiction, de nombreux étrangers, devenus seuls possesseurs du savoir-faire en la matière, s’installèrent en France.

La plus grande manufacture d’Europe

Parmi eux, Christophe-Philippe Oberkampf, graveur et imprimeur du Wurtemberg, accepta la proposition de Tavannes de fonder une manufacture dont il serait directeur.

Jouy-en-Josas a été choisie pour la qualité de son eau (la Bièvre) et la proximité de Paris et de Versailles. La fabrication débuta en 1760. Grâce à l’ingéniosité d’Oberkampf, la manufacture devint alors la plus grande manufacture d’Europe, employant 1237 personnes en 1821.

Oberkampf bénéficia de la proximité de la Cour de Versailles, passa au travers de la tourmente révolutionnaire, connut une prospérité étonnante sous le Consulat, et fut décoré de la Légion d’Honneur par Napoléon lui-même. En revanche, son entreprise subit de plein fouet la chute de l’Empire.

Jouy-en-Josas qui était alors un village devint un bourg que la fermeture de l’usine aurait ruiné si le goût de la villégiature n’avait attiré dès le milieu du XIXe siècle, une population nouvelle. Oberkampf a été le premier Maire de Jouy-en-Josas et reçut des hôtes célèbres dans sa maison, transformée en Hôtel de Ville depuis 1899 : le nonce du Pape, Marie-Antoinette et ses enfants, les impératrices Joséphine et Marie-Louise, et les grands savants Monge, Laplace, Lagrange, Chaptal, Gay-Lussac… intéressés par la chimie qu’employait alors la manufacture de toiles.

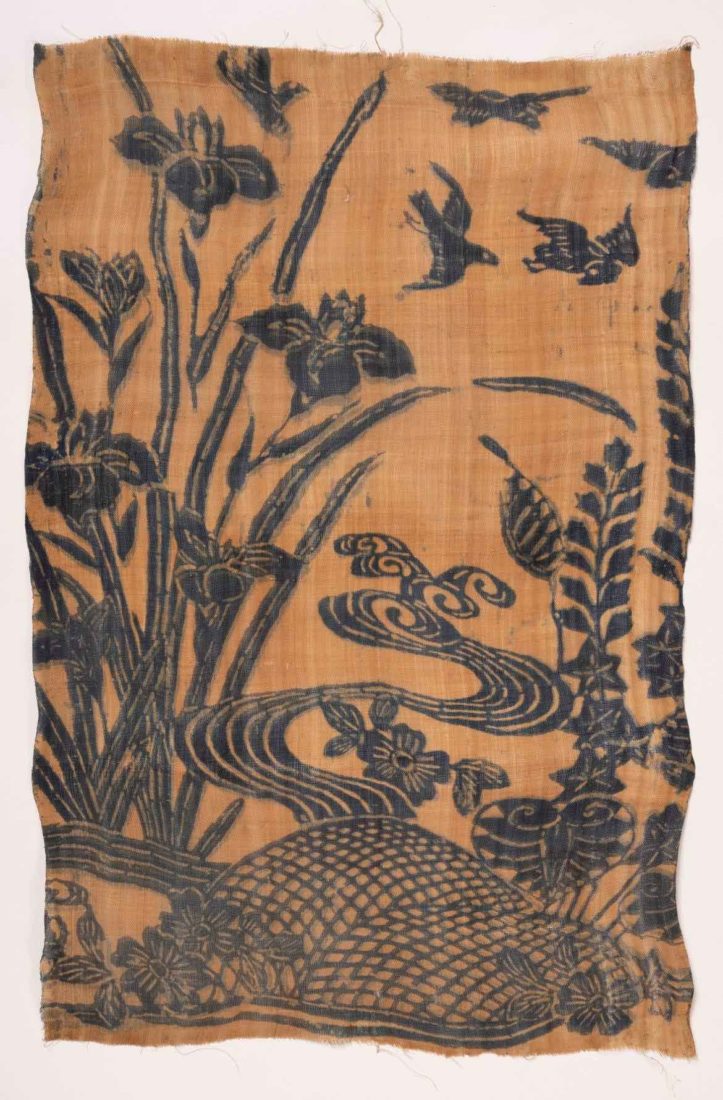

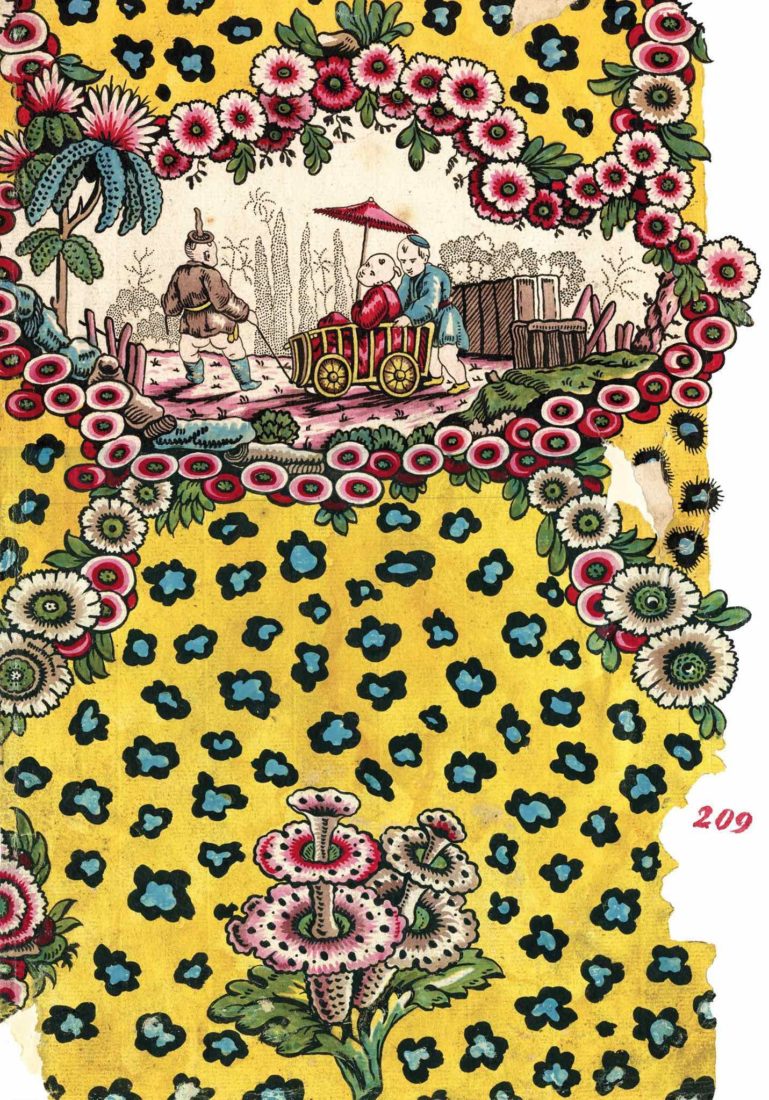

A gauche, imprimé de fleurs d’iris de Jouy, tissu de Caraco. Au centre, détail de tissu de Kimono d’Okinawa avec Iris, Oiseaux, Vagues et Fleurs, réalisé avec de la teinture d’Indigo, sur un tissage de Basho (fibres du tronc de bananier). Le dessin gouaché, projet de tissu de Jouy, présenté à droite avec des enfants chinois, motif récurrent.

Des étoffes nommées Indiennes

Les étoffes nommées Indiennes en Europe ont été adoptées au Japon, sous le nom de Sarasa, et ceci dès le début du 16ème siècle. Au Japon tout comme en Occident, une production locale est née de cet engouement, qui s’est par la suite répercuté dans tout le langage textile. Cette exposition met en lumière les liens d’esprit et de forme manifestés dans ces textiles, dans un dialogue entre Jouy et le Japon. Non seulement au travers d’Indiennes au sens strict du terme, mais par les chemins transversaux et amoureux du grand Art Textile.

A gauche, projet de Kimono, Taisho. Ci-dessus, portrait de Ana Berger avec hibiscus.

La collection d’Ana Berger

Kimonos et textiles japonais de la collection d’Ana Berger sont mis en regard d’un choix d’Indiennes de la collection permanente du Musée de la Toile de Jouy. La beauté des Indiennes de Jouy s’en trouve révélée dans sa spécificité, dans ce rapprochement avec son lointain parent de l’Est. La beauté des Indiennes de la collection permanente du Musée de la Toile de Jouy s’en trouve révélée dans sa spécificité, dans ce rapprochement avec son lointain parent de l’Est. Ces pièces rares du Japon offrent un nouveau regard sur ces textiles raffinés, d’une grande richesse décorative et une immense variété de techniques de réalisation, au travers de vêtements, tissus, peintures et estampes allant du 18ème au 20ème siècle.

Le mot Sarasa vient du portugais «Saraça» signifiant Chintz. Ces étoffes arrivant de l’Inde sont entrées au Japon par les îles du Sud, l’ancien Royaume des Ryukyu, et ont de suite stimulé la curiosité. L’ambassadeur portugais Tomé Lires rapporte, dans un récit écrit entre 1511 et 1513, que « des navigateurs des Ryukyu ont acquis en Malaisie des vêtements du Bengale pour les ramener au Japon ».

Vers la fin du 16ème siècle cette mode du Sarasa a pris un essor tel que les importations ont rapidement augmenté. Véritable manne pour un marché florissant, les imitations commencent au 17ème siècle au Japon. Les premiers Sarasa produits au Japon n’ont pas immédiatement atteints la qualité des véritables Indiennes. Les classes aisées et les Samouraïs de haut rang ont donc continué à acquérir ceux de l’Inde.

Cette mode a continué dans les siècles qui ont suivi, prenant divers visages et développant une mixité intéressante. Des kimonos, ainsi que divers vêtements ont été créés avec un mélange de textiles de type Sarasa et d’autres textiles japonais, avec cet art unique du mélange pour lequel le Japon continue d’avoir un don particulier.

La manufacture créée par Christophe-Philippe Oberkampf à Jouy-en-Josas ouvre ses portes en 1760 et restera active jusqu’en 1843. La plus grande partie de la production de cette entreprise est composée d’Indiennes imprimées au bloc de bois. Le goût pour l’exotisme est omniprésent dans les beaux-arts au 18ème siècle et en conséquence dans les arts décoratifs. Les chinoiseries sont une thématique très répandue et symbolique du style Rocaille.

Le pigment le plus utilisé dans la Manufacture d’Oberkampf était sans doute la garance. La racine de cette plante, séchée et broyée, permet de créer non seulement un très beau rouge, mais aussi, selon le mordant utilisé, une gamme de couleurs qui va du rose pâle au rouge sang. A la différence des autres pigments utilisés à Jouy qui sont importés des quatre coins du monde, la garance est une plante qui pousse en France. Oberkampf tentera même de faire une culture de garance à Jouy, hélas sans succès.

A droite, amusante narration qui évoque des marchands hollandais entourés d’animaux fantasmés tels que ces tigres, mêlés à des motifs récurrents, la tortue et la grue. Les marchands Hollandais ont été avec les Portugais les seuls étrangers à pouvoir rester au Japon durant ses deux cents ans de fermeture totale.

La méthode initiale des Sarasa, qui est surtout réalisée avec des tampons de bois, s’est trouvée additionnée à d’autres méthodes, tels que Katazome et Tsutsugaki. Les grands lieux de production étaient Nabeshima (Kyushu), pour des Sarasa de première qualité, imprimés uniquement avec des tampons de bois, puis Sakai (Osaka), Nagasaki et Kyo où ils sont réalisés avec des Katagami.

Musée de la Toile de Jouy / à Jouy-en-Josas

54 Rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas, France

Prolongation jusqu’au dimanche 23 juin

http://www.museedelatoiledejouy.fr

Exposition : Dialogue entre Sarasa & Indiennes

un face à face fascinant de Kimonos, Textiles divers & Dessins du Japon

avec des Caracos, Jupes, Tentures & Dessins de Jouy

– Le 18 Mai de 16h à 20h Dégustation vente de Sakés par la maison

Isse & Cie.

– Le 18 mai à 20h, visite commentée de l’exposition JAPON & JOUY / Dialogues entre SARASA & INDIENNES, à la lueur de lanternes japonaises lors de la Nuit des Musées.

– Le 19 Mai à 14h30, Conférence sur la diversité et les particularités du textile japonais avec un grand choix de pièces d’exception, qui ne font pas partie de l’exposition.

– Le week-end du 18-19 mai : exposition vente de Kimonos, Vêtements de campagne Indigo & Tissus du Japon.

ANA BERGER

Née en 1955 à Genève (Suisse) dans une famille d’artistes peintres

Etudes d’art et de stylisme à Genève, Paris et Milan ainsi qu’en restauration d’art // Collaboration avec théâtres, opéras, danse et cinéma pour costumes ou décors en Suisse, France & Italie // Créations de vêtements et d’accessoires de mode & Participation à des Salons de Mode à Paris // Organisation d’événements culturels divers : expositions, concerts … // Expositions de créations personnelles et de Textiles du Japon dans diverses Galeries et lieux privés en Suisse, en France et Italie depuis 2007.

Les expositions plus importantes :

2016 : Japon Text Île(s), Musée textile de Labastide Rouairoux (Tarn/France) //2016 : Japon Text Île(s), Château Musée du Cayla (Tarn/France).

2017 : Exposition à la Galerie Hélène Aziza à Paris // 2018-2019 : Exposition JAPON & JOUY, Dialogues entre Sarasa, Indiennes au Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas (France).

Depuis 2014 : exposition en galeries privée dans le Gers (France)

Depuis 2006 : développement de la collection Textiles du Japon qui comprend plus de 5’000 pièces rares. De l’Hokkaido avec les textiles Aïnous aux îles tropicales de l’ex-royaume des Ryukyu, toutes les matières sont présentes, du 18ème siècle aux créations contemporaines. La collection textile est complétée par une très riche iconographie, sous forme de livres d’estampes anciennes autour du textile et d’un ensemble extraordinaire de peintures, projets de motifs pour Kimonos, de la fin du 19ème aux années 30 du 20ème.

Quelques projets pour 2019 et 2020 et les années à venir :

Octobre 2019 : deux expositions à Venise, dans un palais privé et avec une maison textile vénitienne. // 2020 & 2021 : une très grande exposition consacrée aux textiles du Sud du Japon, avec des pièces anciennes et le magnifique travail de tisseuses contemporaines qui perpétuent la tradition. Divers Musées en projet. // 2020 : première exposition au Japon. Préparation d’un Documentaire ainsi que d’un grand ouvrage sur la beauté et la grande diversité des Textiles du Japon.