au-dessus des visiteurs, montre l’empreinte en latex de la salle de thérapie de la clinique Bellevue de Kreuzlingen. © Musée national suisse

| À l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de C. G. Jung, l’exposition Paysages de l’âme. C. G. Jung et la découverte de la psyché en Suisse met en lumière l’histoire de la psychologie en Suisse, avec des points culminants comme le Livre rouge, rarement exposé, des œuvres de Johann Heinrich Füssli à Heidi Bucher et un regard actuel sur la santé mentale aujourd’hui. Sous la houlette de l’auteur et philosophe Stefan Zweifel. A voir jusqu’au 15 février 2026. |

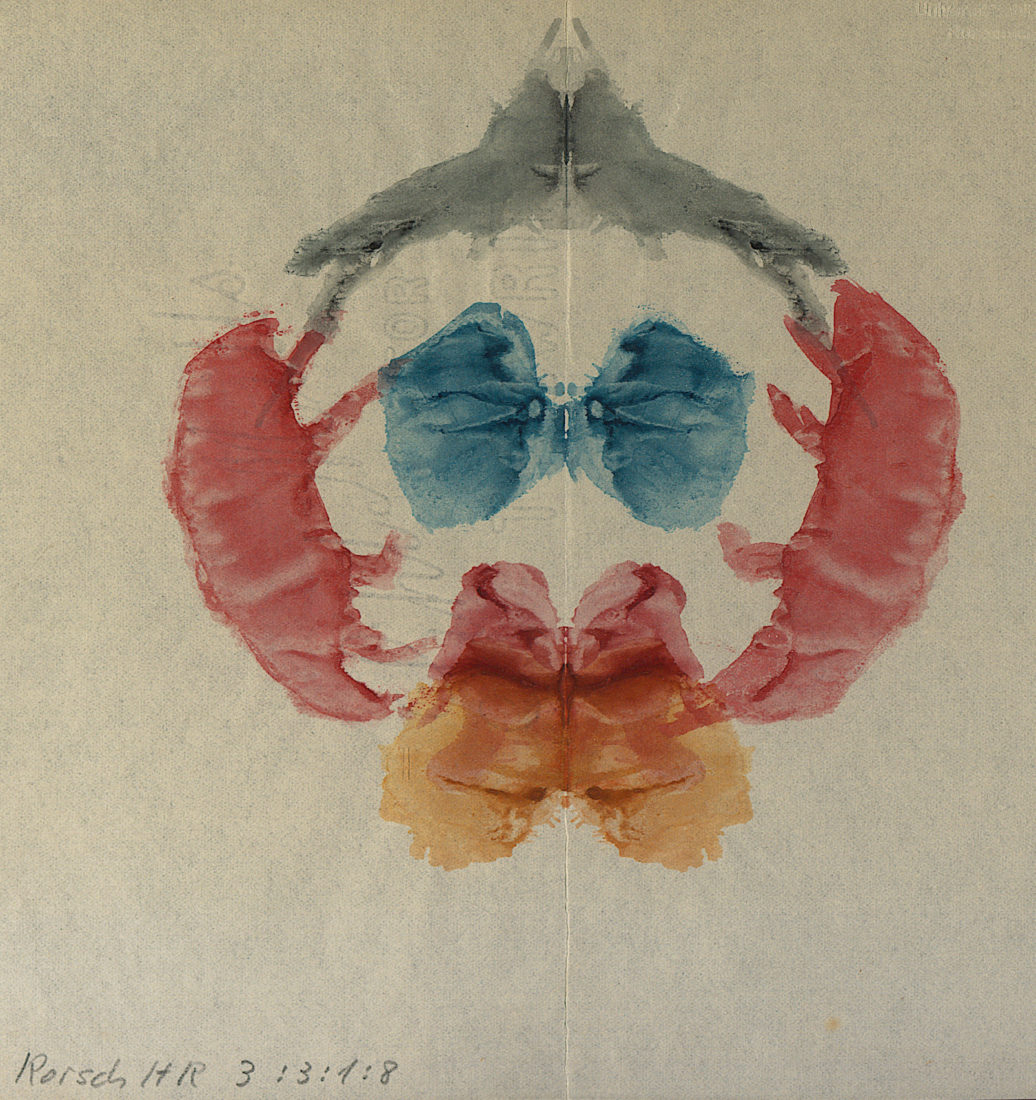

| La Suisse a toujours été la patrie d’«explorateurs de l’âme» comme Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche ou Carl Gustav Jung. Du test pionnier de Rorschach à la psychologie analytique de C. G. Jung en passant par l’analyse existentielle de Ludwig Binswanger, le développement de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse est étroitement lié à la Suisse, et ses effets se font encore sentir aujourd’hui. L’exposition invite à un voyage à travers trois grands espaces thématiques. La première partie retrace l’histoire de la découverte de la «psyché» de Rousseau à Freud. La deuxième partie est centrée sur C. G. Jung et sa pensée, après la rupture avec Sigmund Freud. Quant à la troisième partie, elle appréhende la Suisse comme espace psycho-géographique, en s’interrogeant sur l’évolution et les formes d’expression artistique de la psychanalyse. Un panorama mêlant art, littérature et histoire de la psychiatrie attend le public : des œuvres visionnaires de Johann Heinrich Füssli, Emma Kunz, Rudolf Steiner, Meret Oppenheim ou Thomas Hirschhorn côtoient des travaux jetant un regard critique sur leur époque, des objets historiques (camisole de force, emblématique de l’histoire des débuts de la psychiatrie, manuscrits et anciennes planches de tests psychologiques… ) |

- Des Lumières au romantisme – de Rousseau à Freud. En guise d’introduction, des peintures de l’époque romantique montrent différents paysages qui sont autant de «miroirs de l’âme». Johann Caspar Lavater (1741-1801) élabore la théorie de la physiognomonie, selon laquelle les traits du visage permettent de déterminer le caractère et les capacités d’une personne, théorie ouvrant la voie à des schémas de pensée racistes qui déboucheront plus tard sur l’idéologie nazie. Les planches de l’exposition montrent différents dessins de crânes réalisés par des amis de Lavater. Certains d’entre eux sont le siège d’une «raison dévoyée».

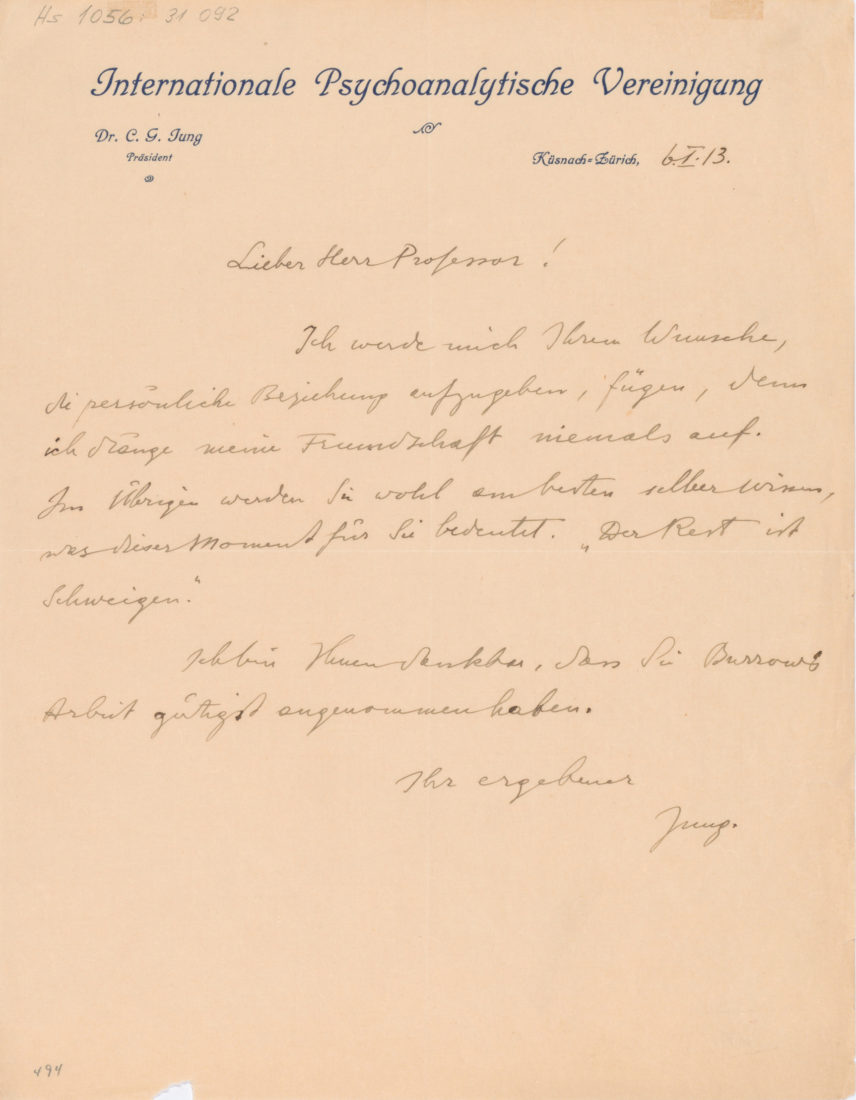

La célèbre lettre est exposée dans la vitrine. Elle s’achève sur ces mots : «Le reste est silence».

La toute première auto-analyse a été effectuée par le philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Dans ses «Confessions», il dévoile sa vie, jusqu’aux pulsions sexuelles de son enfance, écrit considéré comme la première auto-analyse radicale. Au milieu du 19ème siècle, la Suisse connaît une vague de création d’«établissements de soins et de cure» psychiatriques, destinés à immobiliser et à surveiller les personnes atteintes de troubles psychiques. Jusqu’à la seconde moitié du 20ème siècle, les cliniques internent et traitent de nombreux patients sous contrainte.

Sigmund Freud et C. G Jung – Vers 1900, commence l’ère de la psychanalyse. Freud redéfinit l’inconscient pour libérer l’individu des compulsions et des névroses. Une nouvelle conception de la psyché humaine reposant sur le «surmoi», le «moi» et le «ça». L’enthousiasme suscité par Freud et sa théorie est partagé par le jeune C. G. Jung (1875- 1961). À partir de 1904, les deux hommes y introduisent, pour la première fois dans une clinique, la psychanalyse comme méthode thérapeutique et invitent des collègues du monde entier à des conférences. En 1913, c’est la rupture entre Freud et Jung : leur correspondance légendaire témoigne du désaccord de Jung avec Freud, dont la cause est la notion psychosexuelle de libido, que d’autres spécialistes rejettent également.

elle-même pionnière de la psychologie des profondeurs. Photo de fiançailles d’Emma et

C. G. Jung, 1902 © Familienarchiv Jung, Küsnacht

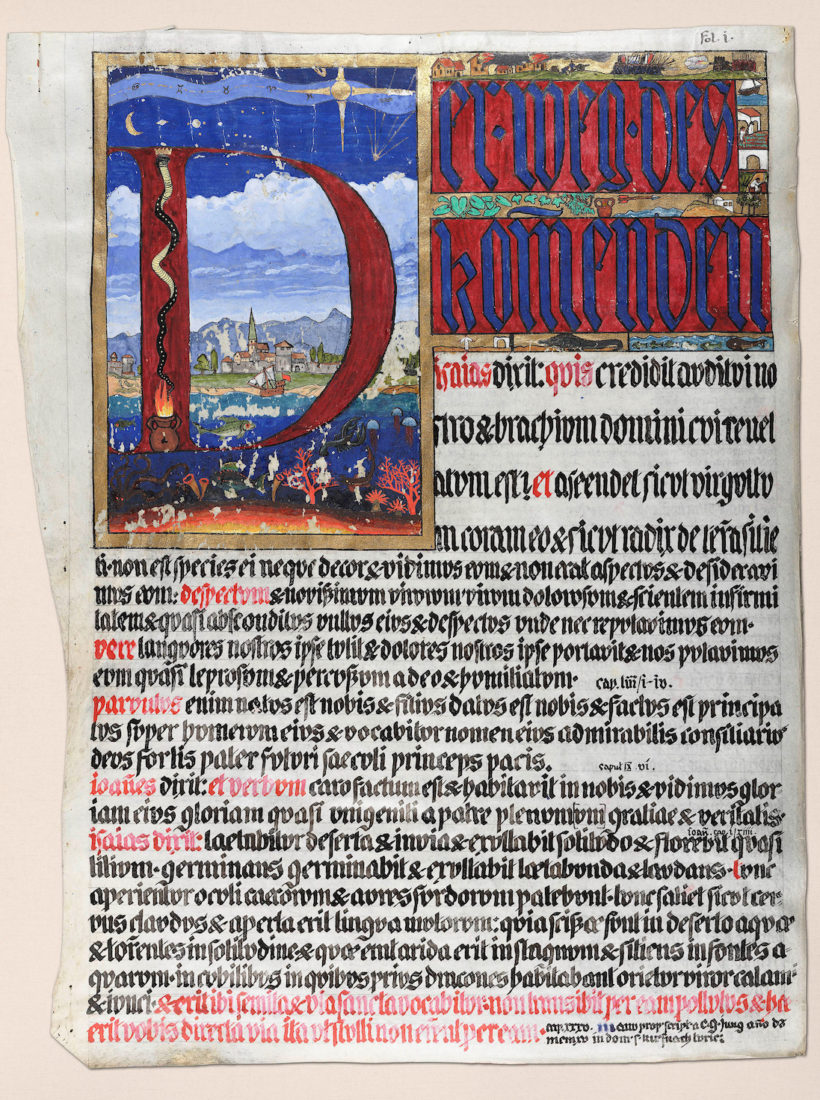

2. Le Livre rouge et l’univers de Jung – Cette partie de l’exposition est centrée sur le Livre rouge de C. G. Jung, qui n’a été présenté que peu de fois au public dans sa version originale. Sombrant dans une crise profonde après sa rupture avec Freud, Jung consigne, entre 1913 et 1930, le voyage personnel intense qu’il entreprend dans ses rêves et son inconscient alors que Freud ne s’intéresse qu’à l’histoire individuelle. Jung défend l’idée d’un «inconscient collectif». La fascination initiale de Jung pour le national-socialisme ainsi que les propos antisémites qu’il a tenus entre 1933 et 1939 sont présentés dans une vitrine sous forme d’écrits et d’articles de journaux. En 1939, il démissionne de son poste de président de la Société médicale internationale générale de psychothérapie. Au cœur de l’exposition figure le légendaire Livre rouge, rédigé par Jung pendant une période de profonde introspection – œuvre dont l’original n’a été que rarement montré.

© Stiftung der Were von C. G. Jung, Zürich

© Adolf Wölfli-Stiftung, Kunstmuseum Bern, A 9243 – 20(IV/p.203)

œuvre dont l’original n’a été que rarement montré. © Stiftung der Werke von C. G. Jung, Zürich

| 3. La Suisse comme espace psycho-géographique. La troisième partie de l’exposition ouvre une perspective sur le présent. Des entretiens avec des spécialistes en psychologie et en psychiatrie mettent en lumière l’impact des évolutions de la société sur notre santé mentale. Le chemin conduit par exemple à Ascona, au célèbre Monte Verità, lieu où, vers 1900, séjournent non seulement des marginaux et des «réformateurs de la vie», mais aussi des psychanalystes qui, au grand dam de Freud, pratiquent des «analyses sauvages», sans formation technique. Le boom pharmaceutique des années 1950 et 1960 apporte une nouvelle compréhension, biologique, de la maladie. La possibilité de traiter les maladies mentales en recourant aux médicaments marque un tournant dans la psychiatrie. |

huile sur toile.

Dans ce tableau, l’artiste suisse

J. H. Füssli (1741- 1825)

représente l’inconscient.

Le cauchemar

et le démon incarnent

les profondeurs de l’âme.

Johann Heinrich Füssli.

Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum, IV-1953-033

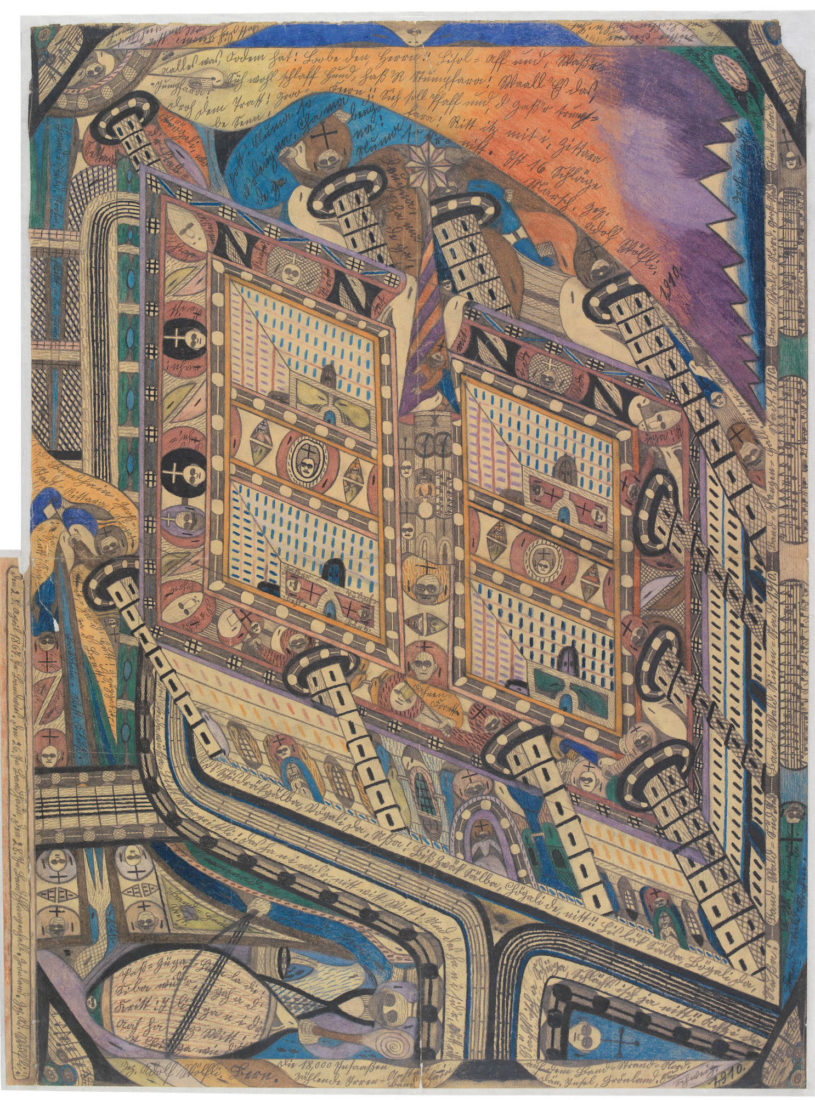

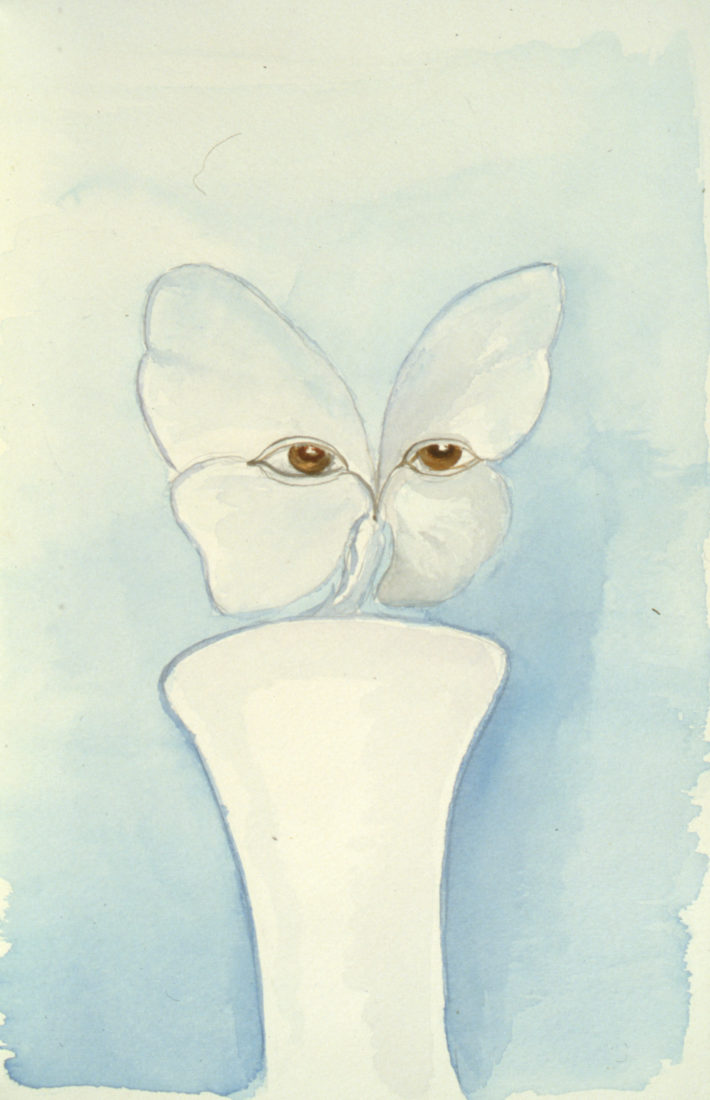

C. G. Jung demande à ses patients de dessiner, cela fait partie intégrante de son approche thérapeutique. C’est ce que l’on appelle l’« imagination active ». Image d’un patient 006. AFAI issue de la collection C. G. Jung, Bildarchiv, C. G. Jung-Institut Zürich

© C. G. Jung Institut Zürich, Küsnacht

| Art brut – De l’autre côté de la salle d’exposition se trouvent des œuvres d’art, par exemple celles de représentantes et de représentants de l’art brut, un mouvement artistique apparu principalement dans les cliniques, loin de la conception bourgeoise de l’art. Ces œuvres illustrent leur recours créatif à l’inconscient. L’activité créatrice est d’ailleurs souvent liée à des séjours (pas toujours volontaires) en clinique, comme ceux qu’a connus par exemple l’écrivaine Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). |

Paysages de l’âme. C. G. Jung et la découverte de la psyché en Suisse 17.10.2025 – 15.2.2026

| À la fin de l’exposition, un cube équipé de sièges invite à lire, écouter, regarder ou simplement faire une pause. Des tablettes présentent des entretiens avec des spécialistes en psychologie et en psychiatrie d’aujourd’hui. Des jeunes partagent leur point de vue sur des thèmes tels que le stress, les réseaux sociaux ou l’identité, et montrent comment ils font face aux défis de la vie moderne au quotidien. L’exposition jette ainsi un pont entre les «paysages de l’âme» d’hier et d’aujourd’hui. |

Musée national Zurich

Tél. : +41 44 218 65 64